メニュー

ご予約はお電話、WEB予約で受け付けております。診療に関するご質問・ご相談はお気軽にお問い合わせください。

- ホーム

-

診療内容

- 診療内容

クリニック円錐角膜治療円錐角膜治療|どんな症状?原因と治療方法について

眼の表面にある薄膜上の組織「角膜」が円錐状に突出してしまう「円錐角膜」。眼のレンズにあたる角膜が歪むことから、視力低下や乱視が起こります。進行性の病気なため、程度に合わせた治療が必要になります。

円錐角膜の原因と症状、治療法について詳しく解説いたします。

円錐角膜とは

円錐角膜とは、角膜が円錐状に突出する病気です。角膜の強度が足りないことから中央部分が薄くなることが原因です。

角膜とは、眼球の表面にある透明な膜で、入ってきた光を屈折させて眼のなかに送り込むレンズの働きをする組織です。円錐角膜になると、角膜に歪みが生じるため、視力低下・乱視・近視などが発生します。

思春期に発症することが多く、10~20年ほどかけてゆっくりと進行していきます。

40歳を過ぎる頃から進行が停止するといわれていますが個人差があり、40歳を過ぎても症状が進行することもあります。

患者数は増加傾向にあり、今では100人に1人罹患している可能性が考えられています。

円錐角膜の症状は主に乱視

円錐角膜の主な症状は乱視と近視です。角膜が歪むことで不正乱視が起きたり、視力が低下したり、ものが歪んで見えたりします。この状態は10~20年かけてゆっくりと進行していきます。

その他にも円錐角膜による具体的な症状・合併症には以下のようなものがあります。

- ごく初期の頃は見え方に軽い変化が起こる程度で、まぶしさや光に過敏になるといった症状が現れます。

- 症状が進行し、角膜の内面にある弾性繊維の膜に小さい裂け目が生じると視力が低下します。この裂け目は瘢痕を形成します。瘢痕の量が増えていくと視力の回復がコンタクトやメガネでは難しくなり、治療が難航するという特徴があります。

- 症状がさらに進むと、角膜にあるデスメ膜が破裂して急性水腫が発症することがあります。急性水腫とは、角膜内に水が溜まり角膜が突然白く濁る状態で、著しい視力低下を引き起こします。

- どちらの目にも均等に発症するというわけではなく、症状の現れに左右差がみられることもあります。

・円錐角膜によって角膜の中央部分が薄くなっていくことで、角膜拡張症(ケラトエクタジア)を合併することもあります。角膜拡張症を合併すると、近視がどんどん進んでいきます。

円錐角膜の原因

眼の中には角膜のコラーゲンを溶かす「コラゲナーゼ」という酵素があります。

コラゲナーゼが何らかの原因によって角膜のコラーゲンを溶かしてしまうことから角膜が薄くなり、薄くなった角膜部分が内からの眼圧に耐えられないことで前方に突出し、円錐角膜が発症します。

円錐角膜の原因は明確ではありませんが、近年考えられる例として以下のようなものがあります。

- コンタクトの長期使用

- 遺伝、隔世遺伝

- 目をこすることによる眼球へのダメージ

- アトピー性皮膚炎

- ダウン症

円錐角膜の発症は、アトピー性皮膚炎に罹患している方に多いといわれています。目をよく擦るなどの物理的な刺激も、円錐角膜の原因になると考えられています。

治療方法について

円錐角膜の治療は進行程度の段階に分けて行われます。

円錐角膜の治療方針は医院によって異なりますが、先進会では早期の発見と進行予防に力を入れることで、角膜移植を可能な限り回避する方針で進めています。

円錐角膜は進行するまで見逃されやすい病気で、発症初期は通常の視力低下として放置されてしまうことが多いです。

眼鏡やコンタクトで視力を回復することができても、それだと円錐角膜を改善させることはできません。放置するほど進行していきます。

視力の変化に伴ってメガネやコンタクトを作り直すことが増えてきたという場合には、進行しているサインです。

当院では、円錐角膜の早期発見を見逃さないために、視力が低下してきた時点で角膜の形状や厚みの計測を行っています。

初期・中期の段階で進行予防治療「角膜クロスリンキング」を受けることで、重症化や角膜移植を避けられる可能性が高まります。

眼鏡を装用しても視力が回復できなくなったり、ハードコンタクトレンズを装用できないほど進行していたりする場合は、角膜の形状を矯正する「角膜内リング」が適応となります。

さらに症状が進行すると、角膜移植手術が必要となります。

以下の治療法は、国内外の医学論文にて円錐角膜治療に有効であると立証されており、当院ではこれら世界標準の治療を患者様に提供しています。

※円錐角膜の治療は基本的に保険適用外の自由診療となります。(角膜移植手術において国内ドナー提供の際は保険適用)

※全国共通の補助金はありませんが、一部の市区町村では難病疾患療養費補助金制度の適用によって、見舞金が支給されていたことがあります。詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

※2015年7月より障害者支援法の対象疾患となったことにより、条件を満たす場合はコンタクトレンズが補装具として支給されることがあります。ご要望の際は、まずは主治医に相談しましょう。1. 角膜内リング(ICRS:Intrastromal Corneal Ring Segments)

眼鏡やコンタクトによる視力回復が不可能なほど進行している際は、角膜内リングで角膜の形状を矯正します。

角膜内リングは元々、軽度の近視矯正のための器具でしたが、その技術を応用し、近年では円錐角膜の治療にも用いられるようになりました。半円弧の形をした2つのリングを、角膜内に挿入して角膜の形状を矯正するための骨組みにすることで、角膜の突出の軽減、不正乱視や角膜の非対称性を改善させる効果が期待できます。

手術時間は片目で15分程度、角膜の中にレーザーでトンネルを作り、患者さまの角膜の形状に合わせた方向に、角膜内リングを挿入します。

先進会眼科で使用するリング(Intacs)は、日本ではまだ承認されておりませんが、2003年に欧州でCEマークを取得し、2004年に米国FDAに承認されました。

コンタクトレンズ不耐症(ふたいせい)によってそもそもコンタクトが使えなかったという方は、この治療によってコンタクトレンズ不耐症を改善させることができ、ソフトコンタクトレンズによる視力回復やハードコンタクトレンズによる治療が行えるようになります。

角膜の形が左右対称に近くなるので、コンタクトレンズ装用時の不快感軽減も期待できます。リング挿入後は乱視が軽減するため、裸眼視力の改善も期待できます。

先進会眼科では、角膜切開の際にフェムトセカンドレーザーを使用することにより、精密性の高い手術を行っています。

※以下のような注意点があります- 角膜内リング挿入後は、夜間や暗い場所で光がにじみやまぶしさを感じることがある

- 乱視や近視を減らすことが期待できても、裸眼で生活できるようにはならない

- 術後、視力が安定するまで約1ヶ月かかる

- リング挿入のために切開したことにより、乱視が出現する可能性

- 見え方の質の低下・感染症・眼圧上昇・合併症のリスク

- 効果には個人差がある

2.角膜クロスリンキング(角膜CXL:Crosslinking)

円錐角膜の進行予防を目的とする治療法です。先進会眼科では初期・中期のなるべく早い段階で、角膜クロスリンキングを受けることを推奨しています。

角膜にビタミンB2が配合された薬剤を点眼し、浸透させながら長波長紫外線を30分間程度照射します。これにより、角膜実質のコラーゲン線維の強度があがり、角膜の強度も上がるため、進行を予防することができると考えられています。

円錐角膜に加え、レーシックの合併症にも挙げられている角膜拡張症(ケラトエクタジア)に対しても有効な治療法です。角膜クロスリンキングは、日本では保険適応ではありませんが、ヨーロッパ・米国では円錐角膜治療として広く使用されており、実績のある治療法と言えます。

しかし、角膜クロスリンキング治療を行うためには角膜の厚みがある程度維持されていることが必要となるため、円錐角膜が進行しすぎたケースや、角膜拡張症になっているケースでは適応になりません。

また、円錐角膜の進行は予防できるものの、視力低下や見え方のゆがみといった、症状の改善は難しいという特徴もあります。しかし、角膜を平たんにできる可能性があり、近視の度数改善への効果が期待されています。

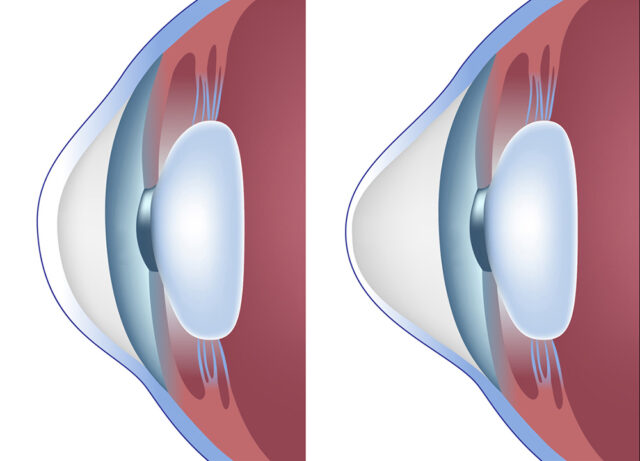

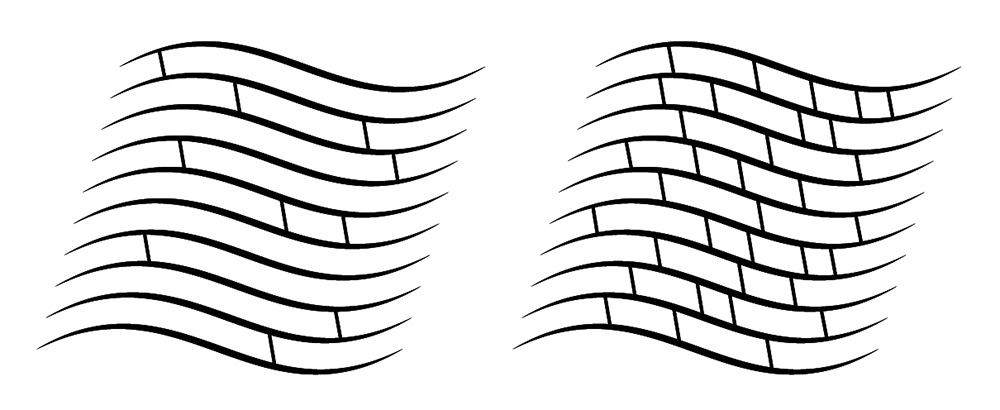

◀︎柔らかい組織 硬くなった組織▶︎

角膜クロスリンキングとは、ドイツのSeilerらが開発した治療法で、角膜にリボフラビン(ビタミンB2)を点眼しながら、365nmの紫外線を照射する治療法です。角膜実質内のコラーゲンを結合させ、柔らかい組織を硬い組織に変えることで円錐角膜の進行を予防します。

※以下のような注意点があります

- 手術後1週間ほど、異物感・沁みる感じ・痛み・ぼやける・見えにくい…などの症状が現れる

- 角膜の傷の回復とともに改善するケースが多いが、光が滲んで見えたり、眩しく感じたりする

- 術後、視力が安定するまで約1ヶ月かかる

- 見え方が変わる可能性がある。術後1ヶ月ぐらいは近視化・そのあとに少し遠視化が予想される

- 見え方の質の低下・乱視・視力低下・感染症・角膜内皮細胞の障害・角膜混濁などの可能性

- 効果には個人差がある

3.角膜移植

角膜クロスリンキングや角膜リングで対処できないほど重症化していたり、角膜が混濁した状態だったりする際は「角膜移植」が必要になります。

当院では角膜移植は治療の最終手段として考えています。もし適応となった際は長期的な健康面を考慮して「可能な限り手術時期を遅らせる」方向で手術を検討します。

角膜移植はフェムトレーザーを使って、混濁した角膜を円形に切除して、ドナーに提供された透明な角膜を逢着します。

提供される角膜は、献眼の意志のある方が亡くなられた際、ご遺族の承諾を得て提供されたものになります。国内ドナーであれば保険適用、海外ドナーであれば保険適用外となります。

角膜移植後のリスクとして、多少の乱視、拒絶反応、眼圧上昇、緑内障、眼底疾患、感染症、角膜潰瘍、角膜上皮欠損などが考えられます。

角膜移植手術を受ける場合は詳しい説明を聞き、納得したうえで手術を申し込みましょう。

治療の費用

角膜クロスリンキング 片眼:15万円(税込16.5万円)

両眼:30万円(税込33万円)角膜内リング 片眼:49万円(税込53.9万円)

両眼:98万円(税込107.8万円)フェムトレーザー角膜移植 片眼:100万円(税込110万円)

両眼:200万円(税込220万円)※角膜内リングは発注時に片眼につき前金5万円をお預かりします。

※発注後のキャンセルはできません。上記の治療は全て、健康保険適用外(自由診療)です。手術後の検診と点眼薬は、3年間まで無料です。

フェムトレーザー角膜移植は、角膜内リングでも改善しない場合に行う、角膜移植手術です。こちらは国内ドナーであれば保険適用、海外ドナーなら保険適用外となります。

円錐角膜は指定難病でないため、全国共通の補助金はありません。しかし、一部の市区町村では難病疾患療養費補助金制度の適用によって、補助金の支給を行っていました。詳細が気になる場合は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

また、2015年7月から障害者支援法の対象疾患になりました。条件を満たすことにより、コンタクトレンズが補装具として支給されることがあります。(※支給対象かどうかは、お住いの地域の自治体によって異なります)

申請の際は医師の意見書などが必要となります。ご希望の際は、主治医の先生に相談してみましょう。角膜内リングと併用できる「ICL」

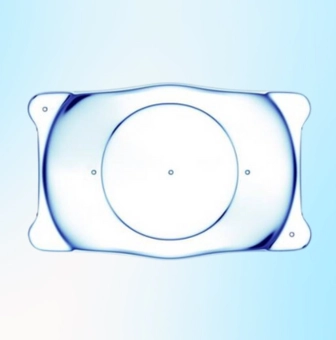

円錐角膜によって低下した視力低下を向上させるには、視力回復手術「ICL(眼内コラマーレンズ)」がおすすめです。ICLとは、眼内に特殊コンタクトレンズを挿入することで、近視・遠視・乱視を矯正できる治療です。

円錐角膜そのものの治療にはなりませんが、角膜の形状を矯正する「角膜内リング」と併用が可能です。角膜内リングで形状を矯正しながら、ICLで視力を回復するということができます。

レーシックのように角膜を削ることなく視力を向上させられるので、円錐角膜でも適応となります。必要に応じてコンタクトレンズを取り外すことが可能なので、将来的になにか眼の病気に罹患した際、コンタクトによって治療の選択肢が狭まることもありません。

円錐角膜の見え方の特徴として、映像がぼやけたり眩しく感じたりする収差が起こることがありますが、ICLでは収差が発生しにくいと言われています。

※円錐角膜に罹患している場合、一般の方と比べて術後の効果が出にくい場合があります。術後の見え方について、しっかり説明を聞きましょう。

円錐角膜は治療で完治する?

円錐角膜は治療によって角膜の形を矯正したり、進行を予防することができますが、視力低下や見え方の歪みといった症状の完治は難しいといえます。

角膜内リングによってコンタクト不耐性が改善されたり、乱視や視力低下が緩和されることは期待できますが、裸眼で生活できるようになる可能性は低いです。

裸眼視力を少しでも向上させたい場合は、ICLがおすすめです。

自然治癒はできないので注意

円錐角膜は、放置していたら自然治癒する…ということはありません。個人差がありますが、10~20代で発症してから進行し続け、40過ぎくらいで進行が停止することが多いです。

初期の段階では、メガネやコンタクトレンズを用いた視力回復を行うことで、症状が気にならなくなるという方も多いようです。

進行性の病気なので、症状の程度に合わせた適切な治療が必要になります。

まとめ

円錐角膜に罹患している際は、ハードコンタクトレンズや手術など、状況に合わせた適切な治療が必要になります。

放置していると角膜の突出が進行することから、視力の低下やコンタクトレンズ装用時の痛みを引き起こします。急激な視力障害を引き起こす合併症に繋がることもあります。

当院では、患者様一人ひとりの症状に合わせた円錐角膜の治療を行っています。

眼に違和感を感じたり、視力低下が気になっている際は、一度ご相談ください。

監修者 執筆:岡 義隆

執筆:岡 義隆日本眼科学会認定眼科専門医

日本白内障屈折矯正手術学会 理事

先進会眼科 理事長略歴

聖マリア病院 眼科 外来医長

福岡大学筑紫病院 眼科

村上華林堂病院 眼科

福岡大学病院 救急救命センター

福岡大学病院 眼科

愛知医科大学卒業

福岡県立嘉穂高校卒業医師資格番号

医師免許番号 381664

保険医登録番号 福医29357MENU

診療内容

CLINICS

クリニック一覧