メニュー

ご予約はお電話、WEB予約で受け付けております。診療に関するご質問・ご相談はお気軽にお問い合わせください。

- ホーム

-

診療内容

- 診療内容

クリニック黄斑変性治療黄斑変性症の治療と手術

黄斑変性症とは、網膜(眼に入ってきた光を受け取って像を結ぶ組織)の中心部である「黄斑(おうはん)」がダメージを受けることによって視力低下を引き起こす病気です。

高齢化社会に伴い患者数が増加傾向にありますが、放置していると失明の危険性がある深刻な病気です。

ここでは、黄斑変性症や様々な黄斑部疾患の原因や治療について解説いたします。

黄斑変性症とは

黄斑変性症(加齢黄斑変性)とは、網膜の中心部である「黄斑(おうはん)」がダメージを受けることで視界が歪む、視野の中心が暗く見える・欠ける、視力が低下する、などの症状が現れる病気です。

網膜は眼の奥・眼底にある薄い膜の組織で、カメラでいえばフィルムにあたる働きをしています。眼から入ってきた光を情報として受け取り、電気信号に変換し、視神経を通して脳へと伝達します。

その網膜の中心部分である黄斑には、ものを見るために重要な視細胞が集中しています。黄斑部の中でも中心部である「中心窩(ちゅうしんか)」は最も重要な部分であり、この部分に異常をきたすと、より深刻な視力障害が発症します。

黄斑変性症の治療方法

黄斑に異常をきたす疾病には、加齢黄斑変性、中心性網膜炎、黄斑円孔、黄斑前膜、黄斑浮腫、黄斑下血腫…などがあります。どれも、視力に影響を及ぼします。

病気によって治療方法が異なり、早急に手術が必要な疾病もあります。

それぞれの特徴や治療法について解説いたします。

加齢黄斑変性

加齢とともに黄斑がダメージを受けて変化することで、視力障害を発症する病気です。高齢化社会に伴って発症率が増加しています。

欧米では中途失明原因の第2位であるほど深刻な病気です。

加齢黄斑変性には「萎縮型」と「滲出型」があり、それぞれ原因や治療法が異なります。

萎縮型(いしゅくがた)

黄斑部が加齢に伴い萎縮することで発症します。症状の進行はゆっくりで、急激な視力の低下はありません。

萎縮型の場合、基本的に治療の必要はありません。

滲出型(しんしゅつがた)

網膜と強膜(眼球の外壁となる膜)の間にある薄膜・脈絡膜に「新生血管」という非常に脆い異常血管が発生することが原因です。新生血管から成分の漏出や出血が起こり、その液体が黄斑部の組織にダメージを与えます。急激に視力が低下します。

滲出型の治療の主体は「抗VEGF療法」になります。

VEGFとは、血管の発生や血管の維持において重要な「血管内皮細胞増殖因子」というたんぱく質のことです。正常な環境では血管を助けるために作用しますが、病気の環境では浮腫みや炎症、出血などの悪い変化を引き起こす新生血管を生成するように作用します。

抗VEGF剤硝子体注射によってVEGFの働きを抑制し、新生血管を弱らせて悪化の進行を抑制します。

その他にも、PDT(光線力学的療法)やレーザーによる光凝固法などの外科的治療もあります。状態によっては治療を併用することで症状を抑制します。

中心性網膜炎

黄斑部に水が溜まることで、視力低下や視界の歪みが生じる病気です。網膜の外側に位置する単層細胞層・網膜色素上皮のバリア機能が低下し、網膜と強膜(眼球の外壁となる膜)の間にある脈絡膜の水分が網膜側に漏出することで、黄斑部に水膨れを起こすことが原因です。

30~40代の男性に発症しやすく、疲労・ストレス・睡眠不足などが影響するともいわれています。再発しやすく、病歴のある方は加齢黄斑変性が発症しやすくなります。

3~6ヶ月で自然治癒を待ちますが、症状が長引いたり再発を繰り返す場合は視力障害が残る可能性があるため、治療が必要になります。

治療は主にレーザーによる「光凝固術」で、網膜に溜まった水分の吸収を促します。末梢循環改善薬や蛋白分解酵素薬が処方されることもあります。

黄斑円孔

黄斑の中心部にある最重要組織「中心窩(ちゅうしんか)」に穴(円孔)が開いてしまう病気です。硝子体(眼球の大部分を満たすゼリー状の組織)が牽引することが原因で、視力が低下したり、視界の中心がすぼまって見えたり、凹んで見えたりします。

症状が進行して完全に穴が開いた場合、近視などを矯正した状態でも視力が0.1以下になる可能性があります。網膜剥離を発症するケースもあり、症状を放置した場合は失明の危険性もあります。

治療は主に手術になります。症状が進行していると視力が回復しにくくなるため、早期の手術を推奨します。

黄斑前膜

網膜の手前に繊維状の薄い膜が張り、黄斑部が遮られて視力が低下する病気です。こちらも硝子体(眼球の大部分を満たすゼリー状の組織)の牽引が原因になります。

進行すると、物が歪んで見える・大きく見える、視界が霞む、などの症状が現れます。

網膜疾患の中では最も多い病気のひとつで、高齢者や強度近視の人、女性に発症しやすい傾向があります。

症状が進行しないうちに、手術で治療することが肝心です。症状が進行してからだと、視力の回復が難しくなります。

黄斑浮腫(おうはんふしゅ)

黄斑部に溜まった水分や脂肪などの液体成分により、浮腫みが現れて視力が低下する病気のことです。糖尿病網膜症や網膜静脈閉塞症など他の病気が原因となって発症することが多いです。

視力の低下や、物が歪んで見える・小さく見える、視界がぼやける、などの症状が現れます。

従来の治療はむくみを取る働きのあるステロイド製剤の注入が主体でしたが、近年では抗VEGF治療薬注射による治療も増えています。

注射で症状が改善しない場合は、硝子体の手術や、レーザー治療が必要になります。

黄斑下血腫(おうはんかけっしゅ)

網膜の下に血液が溜まり、黄斑部に血腫(血豆)が出来た状態のことです。網膜下血腫とも表記されます。加齢黄斑変性や網膜細動脈瘤など他の病気が原因で発症することがほとんどで、視力の低下や視野の欠損などが現れます。出血の度合いによっては、急激な視力の低下を引き起こすことがあり、早急な治療が必要となります。

治療の主体は2種類の手術であり、眼球内にガスを注入して血腫を移動させる「血腫移動術」と、網膜に穴をあけて血腫を除去する「硝子体手術」があります。

血栓を溶解させる薬が補助的に処方されることもあります。

見え方に異常が出てきたら検査を

網膜は一度傷つくと、治療を受けても再生するのが難しくなります。

特に網膜の要である「黄斑部」の異常は、視力障害に繋がるので早期治療が必要になります。

黄斑変性症の初期症状である「物が歪む」「中心部が暗い」などの自覚症状が現れたら、すぐに眼科に相談しましょう。

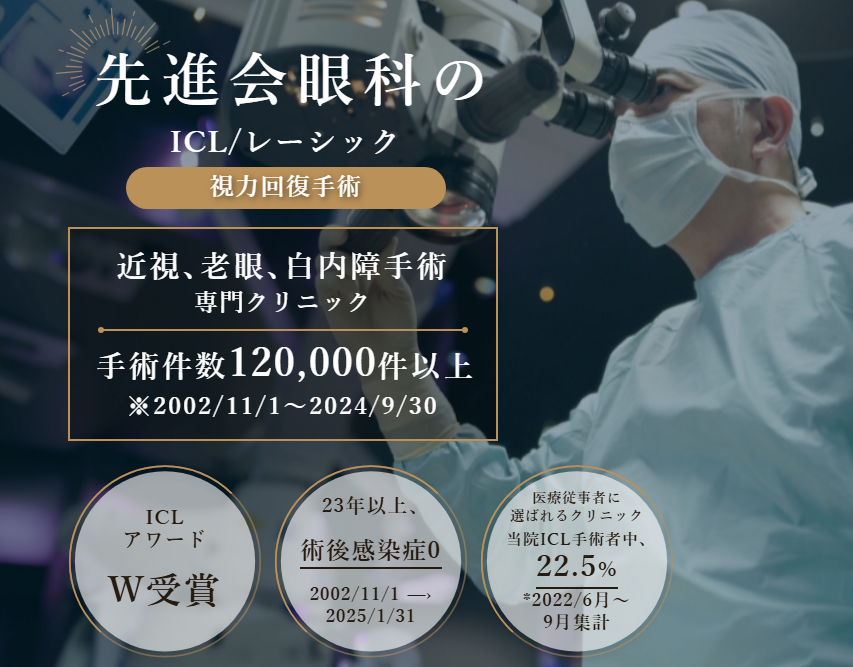

先進会眼科では、患者様一人ひとりの症状に合わせた治療を取り扱っています。LINEやネットでは24時間予約を受け付けているので、ご都合に合わせてお申込みいただけます。

眼病は進行性のものが多いため、早期発見・早期治療が非常に大切になります。ご心配なことがありましたら、お気軽にご相談ください。

黄斑変性症初期症状や見え方のセルフチェックをしたい方はこちらの記事をご確認ください。

監修者 執筆:岡 義隆

執筆:岡 義隆日本眼科学会認定眼科専門医

日本白内障屈折矯正手術学会 理事

先進会眼科 理事長略歴

聖マリア病院 眼科 外来医長

福岡大学筑紫病院 眼科

村上華林堂病院 眼科

福岡大学病院 救急救命センター

福岡大学病院 眼科

愛知医科大学卒業

福岡県立嘉穂高校卒業医師資格番号

医師免許番号 381664

保険医登録番号 福医29357MENU

診療内容

CLINICS

クリニック一覧